[تنشر هذه المادة ضمن ملف خاص حول التناول السردي للحرب والعنف في سوريا. للإطلاع على جميع مواد الملف اضغط/ي هنا]

الروائية السورية سوسن جميل حسن

من الباكر جدًا الحديث عن منتج ثقافي متبلور وواضح المعالم والهوية، بالرغم مما نهض من أعمال أدبية، وخصوصًا روائية، خلال سنوات الإعصار السوري، فهذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لكل منهما سماتها الخاصة يتطلب زمنًا شاقًا، فكيف والزمن الشاق لا زال يتتالى بمراحل تفوق الخيال بقسوتها وشراستها وسورياليتها؟

شأن الأدب أن يخوض كفاحًا مستمرًا في سبيل الحرية، وهذا ما كان في زمن الاستبداد، عندما كان الطغاة يغلقون أبواب الثقافة بقبضات من حديد، ويسجنون الفكر في أقفاص لا ترحم في محاولة لترويض الخيال وقصّ أجنحته.

ليس من السهل الكتابة تحت وقع الحرب قريبًا من لهيبها المهدد باحتراق لا يخبو، والرواية، باعتبارها بناء يرنو إلى تشكيل واقع موازٍ ينهض فيه عالم أكثر رحمة وأكثر سعادة وأكثر حيوية، فالمهمة ستكون عسيرة بالتأكيد أمامها، إنما قدرة الإنسان وطاقاته الإبداعية لها أن تصل إلى حدود استثنائية، هذا يعني أن من الممكن أن تخرج أعمال إبداعية هامة ولافتة في ظل أوضاع خطيرة ومربكة.

ضغط الراهن أمر لا يمكن الاستخفاف به، ولا يجوز اعتباره شأنًا ثانويًا أو من الممكن مقاومته والانتصار الدائم عليه، فالكاتب إنسان في الأساس وهو غارق مثله كمثل بقية مواطنيه في حمأة الحرب الميدانية والإعلامية، ويلمس الأثر المادي للحرب في كل لحظة، كذلك الأثر المعنوي والنفسي، ويعيش زلازلها وارتدادات هزاتها، وهو بشعوره بالعجز أمام واقع مدمّر وخطير فإنه عندما يهرب إلى الكتابة قد تخونه الكلمات وتخونه أدواته أيضًا. ولقد نُشرت أعمال روائية كان صدى الخراب واضحًا فيها، بالرغم من انشغالها بالهم السوري وحرصها على أن يكون لها دور في الإضاءة على هذا الواقع، لكن أصحابها منهم من انزلق إلى السرد المشهدي مثلما لو أنه يحمل كاميرا ويصور الواقع في وقت هناك من يفوق أداءه في تصوير هذا الواقع من شاشات وميديا مختلفة، ومنهم من سيطرت اللغة الصحفية والتقارير الإخبارية على نصّه، ومنهم من جنح إلى الجانب العاطفي الانفعالي فلم يسلم من العصبية الطائفية في كتابته. ومنهم من اشتغل نصًّا ينهض على صراع الأفكار.

الأدب الذي ينجرف إلى ميدان السياسة فيجاريها أو يتحالف معها هو أدب ضعيف، وربما يلعب دورًا بعكس ما ينتظر منه، فالثورات المحقة هي التي تقوم لأجل الإنسان وكرامته وحياته الجدير بها واستقلال إرادته والعيش في مجتمع يكون فيه فاعلًا وله دور في البناء، وهذه الثورات ثمنها باهظ لأنها أصلًا انتفاضات شعبية ضدّ الظلم والتهميش والاستغلال والفساد والفقر وانعدام فرص الحياة الكريمة، وعندما تُدفع هذه الثورات باتجاه العنف والعسكرة والتحالفات والتدخلات الخارجية، كما في الثورة السورية، فإن الشعب هو حطب الاحتراق، والدماء التي تسفح هي دماء الشعب، لذلك فإن الاستحقاقات كبيرة أمام الكاتب، وما يقدم من منتج ثقافي يجب أن يرقى إلى مستوى مكافئ للفاتورة الباهظة التي يتحملها الشعب. هذا لا يعني أن كل ما سيقدم سيحمل القيمة الجمالية المطلوبة، التي تعتبر سمة أساسية للعمل الإبداعي، لكن يعني أن الشواغل الروائية كثيرة إذا كان الأدب متمسكًا بدوره التنويري والساعي إلى التغيير نحو الأفضل.

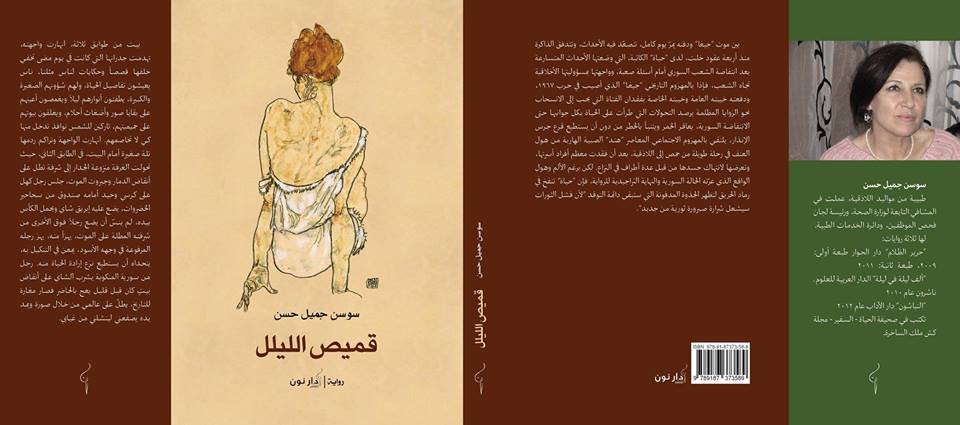

عندما كتبت روايتي "قميص الليل" التي فازت بالجائزة الثالثة للمزرعة، كنت مشغولة ومهمومة بالانهيارات المجتمعية التي تحصل أمامي، لم يكن عمر الثورة حينها أكثر من عامين ونصف، كنت أرى الخراب والكارثة التي تكبر مثل كرة الثلج، وأرنو إلى من يقرع معي الأجراس التي يجب أن تقرع، وكان ما زال لدي أمل. بعد خمس سنين من عمر المحرقة السورية، ربما تضاءلت فسحة الأمل في بالي، لكنها لم تمّحِ، لا زلت مشغولة بقضايا المجتمع، ولا زلت أحاول أن أعلي الصوت وأقرع النواقيس، إن كان فيما أكتب من مقالة رأي، أو في عملي الروائي الجديد "خانات الريح" الذي أتمنى أن يظهر قريبًا، فهذه السنوات الخمس التي انقضت كان لا بد لها أن تميط اللثام عن مشكلات حقيقية متجذرة في واقعنا، وأن تُنتج مشكلات أخرى، كان شاغلي الأساسي في هذا العمل هو مشكلة اللجوء المترافق مع البحث عن هوية، بالإضافة إلى العلاقة مع الذات والآخر، حاولت أن أبقى متوازنة في موقفي النقدي مما يجري، وأن أكون أقرب إلى نبض الحياة المشروخة المتألمة في بلدي سورية. لا أعرف إن كنت قد وفقت في استخدام أدواتي، فهذا الأمر يبقى تقديره للقارئ والناقد، لكنني، بالرغم من ضغط الراهن، حاولت استرضاء شخصيات نصّي، بصدق حاولت ذلك، وسعيت إلى أن أكون ديموقراطية معهم، مثلما سعيت إلى أن أبتعد عن المواقف السياسية، أردت أن أوجّه أضوائي الكاشفة إلى تلك المساحات المعتمة التي تُمارس فيها الارتكابات بحق إنسان هذه المنطقة، وما أكثر الأطراف المرتكبة.

لا زالت الكتابة تعاني بالرغم من تصدع جدران الخوف، فالاستبداد تعدد وتنوّع في ظل الحرب السورية،

وازدادت ضراوته وعنفه، لكن لا بدّ للأقلام من أن تنزف حبرها، سوف يكون هناك أيضًا انحدار ثقافي بقدر معين، فهذا شأن الثورات، يمكن تذكّر الثورة الفرنسية والحروب التي تمخضت عنها، وكيف أدت إلى انحدار ثقافي مؤقت، ثم نهضت الثقافة مع الحياة، يمكن القول إن الواقع الحالي يمكن أن ينتج أدبًا ثائرًا، لكن ليس بالضرورة (أدب ثورة)، فهذه الثورة التي تبدو أنها تمشي إلى المجهول، سوف تخلق واقعًا جديدًا، ومجتمعًا جديدًا، وثقافة بديلة. لننتظر.

*************

سوسن جميل حسن في سطور:

كاتبة وروائية سورية، طبيبة من مواليد اللاذقية، درست الطب في الجامعات السورية، وعملت في المشافي التابعة لوزارة الصحة السورية، وتولت رئاسة لجان فحص الموظفين، ودائرة الخدمات الطبية. وتقيم حاليًا في ألمانيا.

وهي تكتب في عدد من الصحف والمجلات العربية.

تعرّف سوسن جميل حسن عن نفسها أنّها "ابنة الأرض السورية"، وحين تسأل في ظل "الإخوة الأعداء" اليوم من هو ابن الأرض السورية، فتقول هو من يسعى ويجاهد في سبيل قتل هذه الفكرة (الإخوة الأعداء)، ابن الأرض السورية اليوم هو من يسعى إلى تكريس فكرة الوطن والانتماء إليه، هو من يسعى إلى النبش عن الإيجابيات والاشتغال عليها والعمل على تخليص المزاج العام من التمسك بالسلبيات وجلد الذات؛ ابن هذه الأرض هو من يقف بشجاعة في وجه الطغيان مهما كان نوعه ومصدره وينحاز إلى قضايا الشعب.

ومهمّة المثقف الأساسية حسب الطبيبة الروائية ليست تعبئة الجماهير ودفعها إلى التمرّد، فهو رافعة الثورات وليس أداتها أو محركها. وليس دوره الأساسي استشراف مصير الثورات، لكن عليه دور كبير وهو أن يكون فاعلا في الحراك، بمتابعته ورصد التحوّلات التي تطرأ على الواقع والبنية المجتمعية والوعي العام ومنظومة القيم، وعليه أن يكون جريئا في موقفه النقدي تجاه كل ما يحدث.

وفي أعمالها الروائية الصادرة تتلمّس "حسن" أماكن الوجع وبواطن النفس وما يؤلمها بحواسها مجتمعة، ثم تفسح مجالًا للوعي كي يضبط الحالة، هي تقول - في لغة علوم الطب – إن هناك ما يدعى بالتشخيص التفريقي، وهو يقوم بتوجيه الطبيب إلى التشخيص الأكثر صحة بعد جمع الأعراض والعلامات التي يستخلصها من معاينة المريض،عندها الرواية التي لا تمنحها متعة طرح الأسئلة وإثارتها ودعوتها للتأمل لا تحمل تجنيس الرواية.

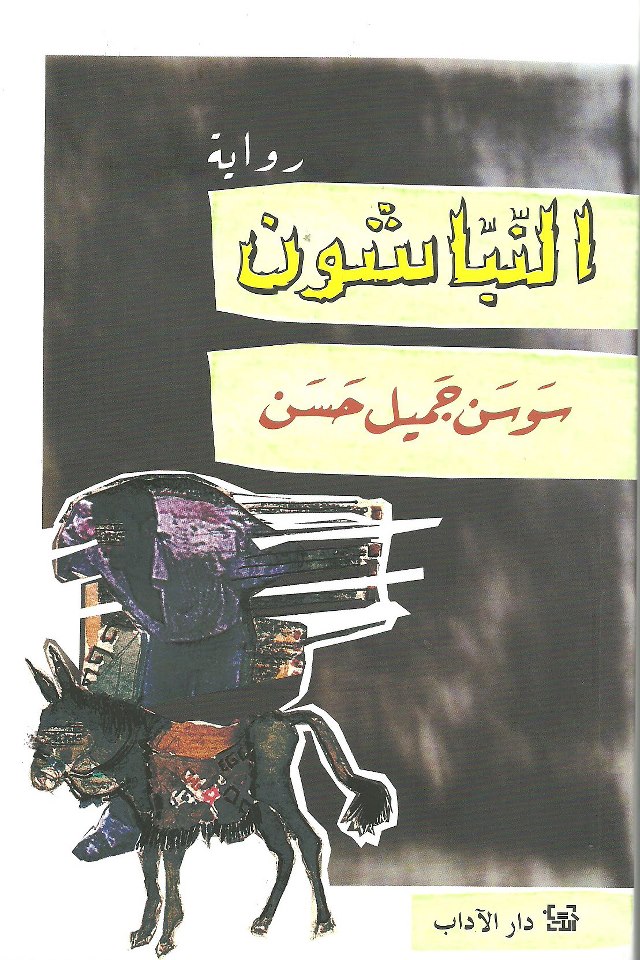

في روايتها "النباشون" تصوّر الطبيبة السورية عالمًا يتطوّر خارج "المألوف الحضاري"، فلا شيء في مكانه، بدءًا من الصبي (جمعة) الذي "خرج إلى الوجود عن طريق قفاه" وظلّ يجرّ وراءه عاهة لن تزول أبدًا، وإنتهاءً بالعيش وسط أكوام الزبالة واستنشاق رائحة الحمير، مرورًا بلقاءات جنسيّة قذرة تتحقّق خارج إستبهامات الحم ولذّاته. إلاّ ان القذارة في هذه الرواية ليست نقيضًا للنظافة التي تميّز الكائنات والأشياء، إنّها شيء آخر غير ما يؤذي العين، إنّها وثيقة الصلة بكلّ ما يشوّش على النظام والهويّة والوجود السويّ للنفس والجسد والحلم.

ويرى النقاد أن سوسن جميل حسن خرجت في روايتها "النباشون" عن الغالب في الحفريات الروائية العربية، إذ توقف روايتها الجديدة على القاع الاجتماعي السوري، كما هو في مدينة اللاذقية، حيث تتدافر أحياء السكنتوري والغراف والرمل الفلسطيني وعين التمرة وبستان الحميني، وهي الأحياء التي جلجلت فيها المظاهرات والرصاص مرارًا خلال الشهور الماضية، ويرابط على مداخلها الجنود والمتاريس.

أما في روايتها "قمص الليل"، والتي تأتي ضمن آخر الأعمال التي تتناول الحياة في سوريا في وضعها الراهن بعد اشتعال الثورة السورية في منتصف شهر آذار/ مارس 2011، فتقصّ "حسن" وقائع يوم كامل في مدينة اللاذقية السورية، مسلطة الضوء على الإحتقان الطائفي بين الطائفة العلوية والسنية، والإتهامات المتبادلة، إتهام الطائفة العلوية بأنها تقف مع النظام الحاكم، وإتهام السنّة في المنطقة باحتوائهم جماعات جهادية وتكفيرية.. وهنا ترسم الروائية ملامح الترقب والحذر التي يعيشها المجتمع السوري، مع دوي الرصاص والمدافع والانفجارات... احتمالات مفتوحة على المجهول، ولا شيء مؤكدًا إلا أوراق النعي التي صارت على كل الجدران والأعمدة، فيما عداد الموت يتابع إلتهام الأجساد الطرية بعهرٍ قميء، وتجار الحرب يتابعون عدّ غنائمهم بفجور لا نهائي. وقد فازت هذه الرواية بالمركز الثالث لجائزة المزرعة السورية عام 2014، وهي دورتها الوحيدة مع "رابطة الكتّاب السوريين" التابعة للثورة السورية. وكانت الجائزة قد تأسست عام 1997 في مدينة السويداء جنوب سوريا.

لها خمسة أعمال روائية هي:

- "حرير الظلام"، دار الحوار، اللاذقية ط1بعة أولى 2009، ط2 2011.

- "ألف ليلة في ليلة"، الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ، بيروت 2010.

- "النباشون"، دار الآداب، بيروت 2012.

- "قميص الليل"، دار نون، رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة 2014.

- "خانات الريح"، قيد النشر.